флаг вмф с гербом что значит

Флаг ВМФ России: история и факты

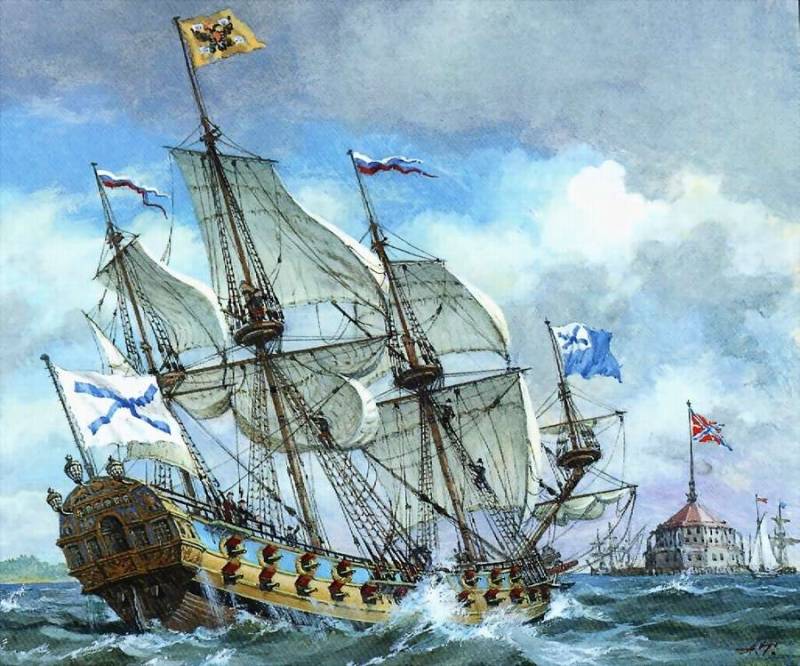

Военно-морской флот — гордость России. Он обеспечивает оборону и безопасность государства в море. Ежегодно летом отмечается День ВМФ, в 2020 году он выпал на 26 июля. В составе морской защиты — надводные и подводные силы, морская авиация, береговые войска. Флаг ВМФ России стал символом российской мощи и непоколебимости еще при Петре I. Об истории его возникновения и интересных фактах — в материале редакции 24СМИ.

Происхождение символа ВМФ

11 декабря 1699 года для Военно-морского флота России утвержден собственный флаг. Его учредил император Петр I. На белоснежном полотне изображены перечеркнутые синие линии. Император сам рисовал флаг, и у него было 2 варианта: 3 параллельно расположенные полосы с написанными цветами или голубые перечеркнутые линии на фоне 3 полос «триколора».

Петр I верил в высшие силы, поэтому внимательно относился к знакам судьбы. В народе «гуляет» легенда, что, когда император придумывал идею для флага, он задремал. После пробуждения на лист бумаги упали солнечные лучи, они были похожи на синие, расположенные по диагонали, линии. Этот знак Петр I не проигнорировал и создал то, что подсказала судьба.

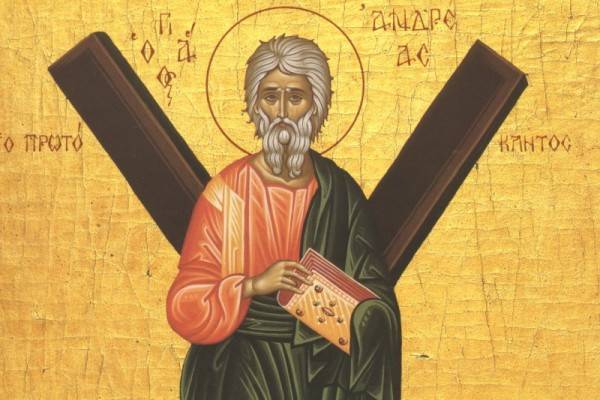

В 1701-м единый кормовой флаг заменен на 3 разных, для каждой части флота. То, как выглядит Андреевский флаг сейчас, было утверждено после 1710-го. Императором было создано 8 эскизов, которые по очереди внедрялись. Название произошло от имени ученика Иисуса Христа Андрея Первозванного. Его распяли на диагональном кресте.

На страх врагам

В 1720 году Корабельный устав закрепил значение и положение Андреевского флага. До 1917 года он изменялся лишь однажды, в 1819 году, когда его дополнили Георгиевским адмиральским флагом. Этот символ закрепляли на том корабле, экипаж которого показал храбрость и силу в бою с врагом и защите ВМФ.

«Русские не сдаются!»

Корабельный устав был составлен для защиты флага ВМФ. За все время его существования он спускался добровольно лишь 2 раза. В 1829 году командир русского фрегата «Рафаил» Семен Стройников пытался защитить экипаж. Чтобы спасти людей, он спустил символ силы перед 15 турецкими кораблями. Император Николай I посчитал этот поступок позором и распорядился, чтобы фрегат сожгли. Его воля была исполнена через 24 года, когда «Рафаил» стал частью турецкого флота. После пребывания в плену, капитан Семен Стройников лишился всех званий и стал матросом.

Второй раз флаг спускали в 1905-м, когда в бою контр-адмирал Небогатов повторил поступок Стройникова. Он тоже пытался спасти команду, но поплатился за это. Его не только лишили чинов, но и отправили под суд, который приговорил его к смертной казни. Небогатову заменили этот приговор на более мягкий — 10 лет заключения в тюрьме. Он просидел 2 года и был помилован.

Замена символов

В ноябре 1917 года советская власть запретила Андреевский флаг. Заменой стал символ Интернационала. Он означал то, что весь российский флот стоит на защите народовластия. Позже от идеи отказались, и на кораблях развевался государственный флаг СССР. Только через 5 лет символ, придуманный Петром I, вернули на законное место. 15 февраля 1992 года, возвращенный знак ВМФ освятили. 26 июля того же года в последний раз были подняты флаги СССР на кораблях, после чего их спустили и подняли Андреевский.

Для передачи между кораблями распоряжений или любой другой информации используются сигнальные флаги. Когда на рее поднимается тот или иной символ, команда понимает, что делать и куда двигаться. Их шьют из шерстяной ткани. Сигнальные элементы появились при Петре I вместе с главным символом ВМФ. На торжественных мероприятиях поднимают флаги расцвечивания и стеньговые.

Андреевский флаг в Российской Федерации

В 1992 году указом Бориса Ельцина утвердили описание и внешний вид флагов Военно-морского флота. Для главного установили соответствующие размеры — 1 к 1,5 м. Отличался лишь цвет Андреевского креста, он был не синим, а голубым. В 2001 году ему вернули первоначальный вид, который был задуман императором.

Описание флага ВМФ, символика и цвета стяга Военно-морского флота

На кормовом флагштоке российских военных кораблей принято поднимать Андреевский флаг, главному атрибуту ВМФ РФ более 300 лет. Белое полотнище с изображением синего креста Андрея Первозванного стало символом русского флота еще во времена правления Петра I. Великий царь-реформатор разработал символику для российских кораблей, которая используется и в настоящее время.

Как выглядит военно-морской флаг России

Знамя ВМФ РФ представляет собой белый холст с изображением синего косого креста. Такой флаг называется Андреевским. Две синие скрещенные линии — крест Андрея Первозванного. Во времена СССР главным символом ВМФ было белоснежное полотнище с голубой полоской внизу и советской символикой (звездой, серпом с молотом) в центре. Вскоре посла развала Советского Союза, в 1992, был утвержден новый военно-морской стяг РФ. Андреевский флаг, разработанный еще царем Петром I, опять стал главным морским символом России.

Историческая справка

Знамя военно-морского флота РФ имеет интересную историю. Дизайн морского флага придумал сам Петр I. В 1700 году великий царь-реформатор задумал реформировать ВМФ России.

Петр I разделил свой флот на три эскадры (авангард, кордебаталию, арьергард) и каждой вручил по кормовому стягу. Ранее все русские корабли поднимали на флагштоке бело-сине-красный триколор или триколор с изображением двуглавого орла, герба России.

В 1710 морское знамя еще раз изменилось. Царь-реформатор решил, что на кормовом флагштоке лучше смотрится белоснежное полотнище с изображением большого синего Андреевского креста. Правда, новый дизайн матросам не понравился. Дело в том, что две скрещенные линии, изображенные в центре, не доходили до кромки полотна.

Моряки прозвали такой крест «висящим». В 1712 (1720) произошло очередное изменение дизайна морского стяга. Концы скрещенных линий были доведены до всех 4 углов холста. Так получился Андреевский флаг, который стал главным атрибутом русского флота и использовался более 200 лет, с 1712 (1720) по 1917.

Раньше принято было делать морские флаги очень большими. Громадный стяг, который развеивался на ветру, издавал страшный грохот. Знамя грохотало и пугало неприятеля. Позже размеры морского атрибута стали меньше.

После Октябрьского переворота вся царская символика была отменена. В годы СССР была придумана советская атрибутика. С 1935 по 1991 главным символом ВМФ социалистического государства было белоснежное полотнище с голубой узкой полоской внизу и красной звездой, серпом с молотом в центре. После развала СССР морским атрибутом России опять стал Андреевский стяг. Новая символика была утверждена 21.06.1992. Пропорции холста — 2:3.

На протяжении девяти лет, с 1992 по 2001, две пересекающиеся линии на белом полотнище были голубыми. Согласно федеральному закону, принятому в 2001, они стали насыщенно-синими. Стяг ВМФ РФ приобрел исторический вид. Именно такой флаг подарил русскому флоту Петр I, великий царь-реформатор корабельного дела.

Символика

Военно-морской атрибут РФ представляет собой белоснежный холст с изображением двух скрещенных синих линий. Морская символика имеет особое значение. Композиция и цветовое решение отображают историю и традиции ВМФ России. Дизайну военно-морского стяга более 300 лет.

Расшифровка символов и цветового решения знамени ВМФ РФ:

Морской символ для российских кораблей придумал Петр I. Белоснежное полотнище хорошо было видно даже с дальнего расстояния. Белый цвет на флоте всегда считался символом мира и добрых намерений. Символика Андрея Первозванного служила в качестве защиты. Святой ученик Христа Спасителя испокон веков считался покровителем моряков и рыболовов.

Интересные факты

На военно-морском стяге ВМФ РФ изображен крест Андрея Первозванного. Этот символ появился на корабельном знамени благодаря Петру I. В 1700 году, раздумывая над дизайном нового атрибута для российского флота, царь-реформатор задремал прямо за рабочим столом.

Разбудил Петра I лучик солнца. Первое, что увидел царь, когда проснулся — две скрещенные лазоревые линии на белом листке бумаги. Луч солнца прошел через слюду, минерал, стоявший на царском столе, и нарисовал крестообразный рисунок.

Петр I понял, что это божий знак. Две скрещенные линии напоминали крест, на котором был распят Андрей Первозванный еще в 1 веке. Святой ученик Христа издревле почитался на Руси и считался защитником российских земель, покровителем моряков и рыбаков. Так символика Андрея Первозванного появилась на военно-морском знамени ВМФ России.

Его спускали только дважды. История Андреевского флага

Апостол Андрей Первозванный, один из двенадцати учеников Иисуса Христа, был по преданию распят именно на косом кресте. Апостол Андрей отправился с проповедью по целому ряду стран, которые выпали ему по жребию. Андрей Первозванный проповедовал в Вифинии, Понте, Фракии, Македонии, Фессалии, Элладе, Ахайе и Скифии. Он стал первым проповедником христианства на побережье Черного моря, а слушали его моряки и рыбаки.

Рождение флага с косым крестом связано с событиями более поздних веков. В 832 г. скотты и пикты Шотландии сражались с англами. Король Ангус II дал обет, что если его войско скоттов и пиктов победит, то он объявит апостола Андрея Первозванного покровителем Шотландии. И действительно, победа над англами была одержана, что убедило скоттов и пиктов – им помогал сам Андрей Первозванный. Флагом Шотландии стал белый косой крест на голубом полотнище.

Когда в 1606 г. была заключена личная уния Англии и Шотландии, косой крест стал компонентом флага объединенного государства. Он присутствует на государственном флаге Великобритании, если мы присмотримся, и в настоящее время.

Повлиял ли этот флаг на Петра I? Скорее всего, ибо Англия к тому времени уже была серьезной морской державой, одной из сильнейших в мире. С другой стороны, Андрей Первозванный считался и покровителем Руси. Существовало предание, что он якобы путешествовал по землям, где впоследствии появилось русское государство, и проповедовал здесь учение Христа. Конечно, это только легенда. Ведь Древнейший свод 1039 года и Начальный свод 1095 года, «Чтение о Борисе и Глебе» заявляют, что на Русь апостолы Иисуса Христа не ходили. Тем не менее, с XI века апостол Андрей Первозванный считался покровителем земли Русской. Поэтому выбор Петра был вполне обоснованным и, более того, очень точным.

Петр I прекрасно понимал значение символов для укрепления единства государства, для поднятия боевого духа армии и флота. Но требовались такие символы, которые бы заставляли благоговеть перед ними любого русского человека. Лучше всего на эту роль подходили как раз символы, связанные со святыми. Андрей Первозванный был одним из самых почитаемых на Руси христианских святых и Петр это прекрасно понимал, когда в 1699 году утвердил флаг с синим косым крестом на белом полотнище флагом русского флота.

Уже в XVIII веке Андреевский флаг был покрыт славой морских сражений, в которых под ним участвовали корабли русского флота. Многочисленные русско-турецкие войны, экспедиции в далекие страны – все это проходило для флота под Андреевским флагом. Естественно, что у моряков почитание Андреевского флага стало настоящей традицией. Он превратился в главную святыню русского военного моряка, его гордость.

По мере развития русского флота, участия его во все новых и новых войнах, в 1819 году был принят Георгиевский адмиральский флаг, представлявший собой все тот же Андреевский флаг, в центре которого находился красный геральдический щит, а на нем – изображение святого Георгия Победоносца, также считавшегося одним из покровителей воинов Земли Русской. Получить такой флаг корабельному экипажу считалось огромным почетом. Его вручали за особые боевые заслуги, например – за мужество, проявленное при защите Андреевского флага во время морского сражения.

Император Николай I относился к воинской славе очень ревностно. Поэтому когда стало известно о позорном для флота поступке, фрегат «Рафаил» было предписано, если он вдруг будет захвачен русскими моряками, сжечь. Капитан 2-го ранга Семен Стройников был разжалован в простые матросы, лишен наград и званий. Император запретил Семену Стройникову жениться, чтобы он не дал России «потомство труса». Правда, к тому времени Семен Стройников уже был отцом двоих сыновей. И они, что интересно, не просто поступили на военно-морскую службу, но и оба дослужились до чина контр-адмирала.

Что касается фрегата «Рафаил», то его действительно постигла судьба, предписанная императором Николаем I. Спустя 24 года после его сдачи туркам, во время Синопского сражения, фрегат был сожжен. Приказ императора исполнил знаменитый адмирал Павел Нахимов. Имя «Рафаил» запретили давать кораблям российского флота на веки вечные.

Вторая печальная история произошла во время Цусимского сражения. Тогда Вторая тихоокеанская эскадра, столкнувшаяся с превосходящими силами японского флота, была вынуждена капитулировать. Контр-адмирал Николай Иванович Небогатов, служивший младшим флагманом эскадры и заменивший раненого командира вице-адмирала Рожественского, принял решение о капитуляции. Он также рассчитывал спасти жизнь оставшимся офицерам и матросам. Андреевские флаги были спущены на кораблях, сдавшихся японцам.

Контр-адмиралу Небогатову, принявшему решение о капитуляции эскадры, удалось спасти жизни 2280 русских моряков – офицеров, кондукторов и матросов. Все это были живые люди – чьи-то отцы, братья, сыновья. Но такой своеобразный поступок адмирала не оценили штабные командиры в Санкт-Петербурге и власти Российской империи, которые сочли заботу о сохранении жизней своих подчиненных банальной трусостью. Когда после Портсмутского мира контр-адмирал Небогатов был освобожден из плена и вернулся в Россию, его лишили чинов, предали суду и в декабре 1906 года приговорили к смертной казни. Но вышестоящим указом приговор контр-адмиралу был заменен на десятилетнее заключение в крепости, а еще через 25 месяцев он вышел на свободу, получив помилование.

Но был в истории российского флота и третий случай, когда Андреевские флаги были спущены на русских кораблях. В 1917 году Андреевский флаг перестал быть флагом российского флота, а в 1924 году его добровольно спустили на кораблях русской эскадры в порту Бизерта на африканском побережье Средиземного моря. Это было связано с тем, что Франция, которой тогда принадлежал порт Бизерта, официально признала Советский Союз и, следовательно, русские корабли просто были вынуждены подчиниться распоряжениям французских колониальных властей.

Однако, когда 27 февраля корабль прибыл в Копенгаген, где находилась британская эскадра, ее командование приказало Ферсману спустить Андреевский флаг. Командир британской эскадры подчеркнул, что Лондон более не признает Андреевский флаг. Но лейтенант Ферсман отказался подчиняться распоряжениям англичан, подчеркивая, что готов вступить в неравный бой, хотя его корабль обладал всего двумя пушками.

Вполне вероятно, что эта противоречивая ситуация разрешилась бы вооруженным конфликтом и гибелью русских моряков в неравном столкновении с английской эскадрой, но вмешалась императрица Мария Федоровна, которая по счастливой случайности находилась в этот момент в Копенгагене. Она обратилась к британскому руководству и добилась не только дальнейшего пропуска для корабля, но и его снабжения углем и продовольствием. В итоге «Китобой» все же добрался до Севастополя, а затем, с остальной врангелевской эскадрой, отошел в Бизерту. Вот таким была одна из последних битв моряков старого русского флота за святой для них Андреевский флаг.

В Советском Союзе для ВМФ был принят совершенно другой флаг, построенный на основе традиционной советской символики – серп, молот, красная звезда. В истории же использования Андреевского флага наступило более чем семидесятилетнее промедление, омраченное очень неблаговидными событиями. В годы Великой Отечественной войны Андреевский флаг стала использовать в качестве символики «Русская освободительная армия» генерала Андрея Власова, сражавшаяся против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии. Андреевский флаг был изображен на шевронах военной формы РОА и носившие его на руке предатели совершали преступления против собственного народа, служа фюреру – кровавому палачу Русской земли. Тем не менее, знающие люди и после войны прекрасно понимали, что власовщина не могла омрачить многовековую историю Андреевского флага как символа героического русского флота.

В январе 1992 года правительство суверенной России приняло решение о возрождении Андреевского флага как символа Военно-морского флота Российской Федерации. Тем самым, была отдана дань многовековым традициям русского флота. 26 июля 1992 года флаги ВМФ СССР были последний раз подняты на кораблях российского флота, после чего прозвучал гимн Советского Союза, под звуки которого они были спущены и вместо них под гимн Российской Федерации подняты Андреевские флаги. С этого времени Андреевский флаг является официальным флагом Военно-морского флота Российской Федерации и поднимается на всех кораблях и судах, входящих в его состав. Символика с Андреевским флагом используется в униформе личного состава ВМФ Российской Федерации.

При всем уважении к флагу ВМФ СССР и героическим подвигам, которые под ним совершали советские моряки в годы Великой Отечественной войны, в боевых походах и операциях послевоенного времени, нельзя не согласиться с тем, что возвращение Андреевского флага как символа российского флота стало настоящим возрождением традиций, и сегодня российские моряки вновь ценят и любят Андреевский флаг, хранят ему верность. Как говорили русские капитаны при вступлении своих кораблей в бой – «С нами Бог и Андреевский флаг!»

Флаг вмф с гербом что значит

В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

а) Положение о Военно-морском флаге Российской Федерации;

б) описание и рисунки Военно-морского флага Российской Федерации, гвардейского Военно-морского флага Российской Федерации, орденского Военно-морского флага Российской Федерации, гвардейского орденского Военно-морского флага Российской Федерации, Георгиевского Военно-морского флага Российской Федерации, Георгиевского гвардейского Военно-морского флага Российской Федерации, Георгиевского орденского Военно-морского флага Российской Федерации и Георгиевского гвардейского орденского Военно-морского флага Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу:

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 1992 г. N 798 «О военно-морских флагах и вымпелах Российской Федерации»;

пункт 5 Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. N 637 «Об учреждении некоторых официальных геральдических знаков войск национальной гвардии Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 1, ст. 4).

3. Установить, что Военно-морской флаг, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 1992 г. N 798 «О военно-морских флагах и вымпелах Российской Федерации», ранее врученный кораблю, используется до истечения срока эксплуатации, до обветшания или существенного повреждения такого флага.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

| Президент Российской Федерации | В. Путин |

Москва, Кремль

23 июля 2021 г.

N 428

УТВЕРЖДЕНО

Указом Президента

Российской Федерации

от 23 июля 2021 г. N 428

Положение

о Военно-морском флаге Российской Федерации

2. Военно-морской флаг Российской Федерации олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции Военно-Морского Флота, служит напоминанием каждому военнослужащему о его конституционном долге по защите Отечества.

3. Военно-морской флаг, поднятый на корабле, является Боевым знаменем корабля.

4. Корабли ни при каких обстоятельствах не спускают Военно-морской флаг перед противником.

Каждый член экипажа корабля обязан самоотверженно и мужественно защищать Военно-морской флаг в бою и не допускать его захвата противником.

Непосредственное наблюдение за состоянием Военно-морского флага и охрана его в бою осуществляются членами экипажа, определенными приказом командира корабля.

5. Полотнище Военно-морского флага, сбитое в бою, немедленно заменяется другим полотнищем. Для обеспечения замены сбитого в бою полотнища Военно-морского флага в месте, определенном приказом командира корабля, хранятся запасные полотнища Военно-морского флага.

6. В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля.

7. Военно-морской флаг может быть гвардейским, орденским, гвардейским орденским, Георгиевским, Георгиевским гвардейским, Георгиевским орденским или Георгиевским гвардейским орденским.

8. Военно-морской флаг вручается кораблю в порядке, определенном Корабельным уставом Военно-Морского Флота.

9. При присвоении кораблю почетного наименования «гвардейский» ему вручается гвардейский Военно-морской флаг.

10. При награждении корабля орденом ему вручается орденский Военно-морской флаг.

11. Кораблю, имеющему почетное наименование «гвардейский», при награждении его орденом (кораблю, награжденному орденом, при присвоении ему почетного наименования «гвардейский») вручается гвардейский орденский Военно-морской флаг.

12. В память о выдающихся подвигах российского флота кораблю, которому присвоено название «Азов» («Память Азова») или «Меркурий» («Память Меркурия»), вручается Георгиевский Военно-морской флаг, Георгиевский гвардейский Военно-морской флаг, Георгиевский орденский Военно-морской флаг или Георгиевский гвардейский орденский Военно-морской флаг.

13. При присвоении соединению Военно-Морского Флота почетного наименования «гвардейское» всем кораблям этого соединения вручается гвардейский Военно-морской флаг.

14. В День Военно-Морского Флота Георгиевский Военно-морской флаг поднимается на здании Главного штаба Военно-Морского Флота.

15. Военно-морской флаг на корабле не поднимается:

при исключении корабля из состава Военно-Морского Флота;

при нахождении корабля на ремонте, консервации или модернизации без проживания на нем экипажа из числа военнослужащих.

16. В целях сохранения и развития исторических традиций военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-Морского Флота, могут храниться на кораблях как реликвии в месте, установленном командиром корабля.

17. Порядок и случаи иного использования Военно-морского флага на кораблях и судах Военно-Морского Флота определяются Корабельным уставом Военно-Морского Флота.

УТВЕРЖДЕНЫ

Указом Президента

Российской Федерации

от 23 июля 2021 г. N 428

Описание и рисунки

Военно-морского флага Российской Федерации, гвардейского Военно-морского флага Российской Федерации, орденского Военно-морского флага Российской Федерации, гвардейского орденского Военно-морского флага Российской Федерации, Георгиевского Военно-морского флага Российской Федерации, Георгиевского гвардейского Военно-морского флага Российской Федерации, Георгиевского орденского Военно-морского флага Российской Федерации и Георгиевского гвардейского орденского Военно-морского флага Российской Федерации

1. Изображения двух и более знаков орденов на орденском (гвардейском орденском) Военно-морском флаге Российской Федерации располагаются слева направо по старшинству в горизонтальную линию, симметрично центральным горизонтальной и вертикальной осям флага.

2. Изображения двух и более знаков орденов на Георгиевском орденском (Георгиевском гвардейском орденском) Военно-морском флаге Российской Федерации располагаются между левыми и правыми концами креста слева направо по старшинству, симметрично центральной горизонтальной оси флага.

Обзор документа

Президент регламентировал порядок использования Военно-морского флага Российской Федерации.

Предписано, что корабли ни при каких обстоятельствах не спускают Военно-морской флаг перед противником. Сбитое в бою полотнище Военно-морского флага должно быть немедленно заменено другим.

Изменилось изображение орденского Военно-морского флага.

Предусмотрен Георгиевский Военно-морской флаг. Он вручается в память о выдающихся подвигах российского флота кораблю, которому присвоено название «Азов» («Память Азова») или «Меркурий» («Память Меркурия»).

Указ вступает в силу со дня его подписания.