Ашабинец что за нация

Почему езидов называют самым странным и закрытым народом, и Какие тайны хранят потомки вавилонян

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Где можно встретить езидов

Езидизм, объединяющий зороастризм, иудаизм, христианство и ислам

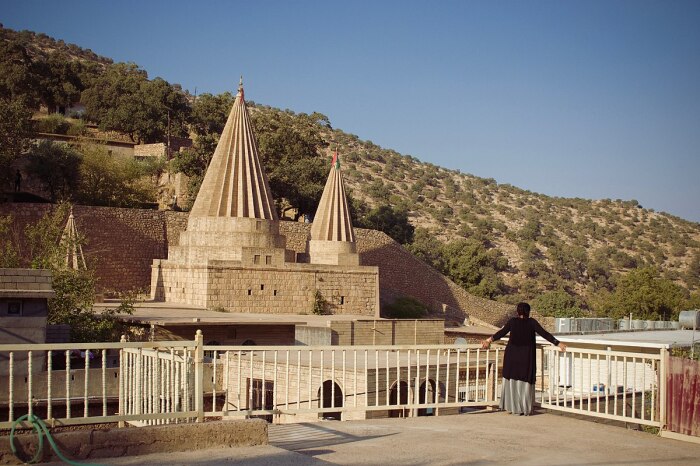

Самой большой святыней езидов считается храм Лалеша Нурани в Северном Ираке. Каждый езид стремится совершить в это место паломничество хотя бы раз в жизни. Там находится гробница основателя и реформатора езидизма Шейха Ади ибн-Музаффара. Проводя параллели, можно утверждать, что Лалеш соизмерим для потомков вавилонян с Иерусалимом у христианина или Меккой у мусульманина.

Когда религиоведы заводят речь о происхождении езидизма, то выдвигается несколько версий. Согласно первой езидизм основывается на древней религии месопотамских курдов, но до нас дошел в обновленной форме. Вторая вариация склоняется в пользу того, что религия езидов абсолютно самобытная, зародившаяся в 11 веке и к курдам отношения не имеющая. Есть и другие предположения, ни одно из которых пока не доказано научно.

Езиды зовут свое верование «Шарфадин». Эта религия содержит в себе сразу несколько древних черт вероучений междуречья. К примеру, кровлю езидского храма не отличить от древних армянских церквей. Приводят историки и исламские элементы космологии, культ поклонения авраамическим пророкам (Иисусу, Мухаммеду, Аврааму), святым именным храмам. Одним из главных божеств езидов является павлин, параллельно религия предусматривает солнцепоклонничество. Подобно исламу езидизм использует арабские чины духовенства (пеш имам, мулла, факир), обряд обрезания, некоторые идентичные посты и праздник жертвоприношения. Езиды цитируют мусульманских пророков. Езидское богослужение вращается вокруг святой Троицы, обличенной в Боге, архангеле Малик Таус (ангел-павлин) и шейхе Ади.

Подобно христианам, езиды помнят о Судном дне, когда душе придется отчитываться за все содеянное перед Богом. Но четко разделенных понятий рай-ад не существует. Крест у езидов тоже присутствует, только выступает символом 4-х сторон света.

Причины конфликтов с мусульманами и езидские касты

Подобно иудеям, езиды считают, что стать их представителем нельзя, только по рождению. Не предусмотрен и переход в езидскую веру. Езидам запрещено вступать в браки с иноверцами и даже представителями иных каст. Но все же бывают случаи рождения детей вне брака и чистых союзов. Если отец ребенка езид, то кровная линия продолжается. Если же только мать езидка, ребёнок считаться таковым не может.

Главные долги и запреты каждого езида

Первостепенный долг представителя национальности – праведность. Езиду нельзя убивать, воровать, совершать подлость, одеваться в синее (этот цвет считается божественным) и, как уже упоминалось, бракосочетаться с иноверцами. Много в езидизме пищевых запретов. Например, запрещено употребление свинины, петуха, капусты, алкоголя. По средам нельзя принимать ванны и бриться. Копать могилу умершему езиду позволено только представителю его религии.

Нельзя произносить слова, корни которых фонетически сопряжены с «дьявол». Их принято заменять синонимами. Известны и запреты, связанные с тремя стихиями: огнём, землёй, водой. Корни таких предписаний тянутся из зороастрийского учения, воспрещающего осквернять вышеупомянутое.

Место женщины в езидском обществе

В езидизме женщины почитаются едва ли не больше мужчин. При этом хозяином в доме выступает последний. На нем лежит вся ответственность за семейное благополучие. Часто случается, что езидки ходят на работу, чаще в том случае, если финансов недостаточно. В далеком прошлом супруги-езиды усаживались за стол отдельно, сегодня по согласованию сторон допускается традиционный вариант совместного приема пищи. На крупных банкетах по-прежнему сохраняется гендерное разделение. Женщина может свободно посещать богослужения, но молится на своей стороне. Одежда езидки обязана быть строгой и закрытой. Правда, молодежь не всегда придерживается вековых традиций.

Не только солнцу поклонялись все народы земли: Почему богини со змеями существуют во всём мире.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Памирцы: самый загадочный народ СССР

Древний народ Памира

Уникальная природа Памира всегда интересовала исследователей, путешественников. Этот суровый горный край – родина древнего народа, о котором почти ничего известно. И если до ХХ века о загадочных памирцах мало кто слышал, потому что они жили в отдаленных районах, то начиная с эпохи СССР, этих людей чаще всего путали с таджиками.

А между тем, жители высокогорья имеют особую культуру, интересные обычаи и традиции.

Кто же такие памирцы? Почему они оказались разделены границами Таджикистана, Афганистана, Китая и Пакистана?

Кто они такие?

Памирцы не попадают в мировые новости, не борются за независимость, не стремятся создать собственное государство. Это мирные люди, привыкшие к изолированной жизни в горах Памира и Гиндукуша. Бадахшан – так называется историческая область их проживания. Данный этнос состоит из множества народностей, объединенных общим происхождением, обычаями и традициями, религией и историей.

Памирцев разделяют на северных и южных. Среди первых наиболее многочисленной национальной группой являются шугнанцы, их насчитывается более 100 тысяч человек. Рушанцев в три раза меньше. Сарыкольцев почти 25 тысяч человек, а язгулямцев причисляют к малочисленным народностям. Основную часть южных памирцев составляют ваханцы, их примерно 70 тысяч человек. А сангличцев, ишкашимцев и мунджанцев намного меньше.

Все эти люди относятся к памиро-ферганской субрасе – самой восточной ветви европеоидной расы. Среди памирцев много светлых и голубоглазых людей. У них продолговатые лица с прямыми носами и большими глазами. Если и встречаются брюнеты, то со светлой кожей. Антропологи считают, что к представителям памиро-ферганской субрасы ближе всего жители европейских Альп и Средиземноморья.

Жители Бадахшана говорят на языках восточно-иранской группы индоевропейской семьи. Впрочем, для межнационального общения они используют таджикский язык, на нем же ведется обучение в школах. В Пакистане памирские языки постепенно вытесняет официальный урду, а Китае – уйгурский.

Будучи представителями ираноязычных народов, еще в I тысячелетии до нашей эры памирцы являлись приверженцами зороастризма. Затем вместе с торговыми караванами из Китая на высокогорье распространился буддизм. В XI веке на эти земли бежал известный персидский поэт Насир Хосров (1004-1088 гг.), который спасался от преследования мусульман-суннитов. Этот творческий человек стал духовным лидером местного населения, под влиянием поэта памирцы приняли исмаилизм – шиитское направление ислама, впитавшее в себя некоторые положения индуизма и буддизма.

Религия заметно отличает памирцев от соседей-суннитов. Исмаилиты совершают намаз (молятся) всего лишь два раза в день, тогда как таджики и узбеки делают это пять раз в день. Поскольку памирцы не соблюдают пост в священный месяц Рамадан, их женщины не носят паранджу, а мужчины позволяют себе пить самогон, то соседние народы не причисляют этих людей к правоверным мусульманам.

История народа

Однозначного ответа на вопрос о происхождении памирцев нет. История этого этноса насчитывает более двух тысячелетий. Учитывая принадлежность жителей Бадахшана к европеоидной расе, некоторые исследователи склонны полагать, что памирцы – потомки древних ариев, оставшиеся в горах во время индоевропейской миграции и впоследствии смешавшиеся с местным населением. Впрочем, каких-либо исторических доказательств этой теории нет.

По мнению большинства специалистов, несколько восточно-иранских племен перебрались на Памир отдельно друг от друга и в разное время. Интересно, что их ближайшими родственниками были легендарные скифы – древний этнос, создавший в VII-IV веках до нашей эры огромную империю, простиравшуюся от Крыма до Южной Сибири.

Происхождение памирцев ученые связывают с несколькими волнами миграций кочевого племени саков, которые начали заселять высокогорье в VII-VI веках до нашей эры. Тогда предки ваханцев переселились из Алайской долины, которая расположена восточнее Бадахшана. А будущие ишкашимцы перебрались на высокогорье с юго-запада. Мунджанцев после лингвистического исследования их языка ученые считают остатками бактрийской общности, уцелевшими в отдаленных районах.

Следующая волна миграции саков породила северных памирцев, которые перекочевали в Бадахшан с запада по реке Пяндж, распавшись впоследствии на шугнанцев, рушанцев, язгулямцев и ванджцев. А еще позже предки сарыкольцев перебрались на свои нынешние территории, входящие в настоящее время в состав китайской провинции Синьцзян. Все эти миграционные волны завершились к началу нашей эры.

Благодаря богатым залежам рубина и лазурита обитателей высокогорья регулярно посещали купцы, которые обменивали на драгоценные камни предметы обихода, домашнюю утварь, а также ножи и топоры, другие инструменты. Еще во II веке до нашей эры через долину реки Пяндж шли караваны из Китая по Великому шелковому пути.

На протяжении всей истории Памира этот край пытались завоевать разные тюркоязычные племена, китайцы, арабы, монголы, а также династии Сасанидов и Тимуридов.Но никто из них не остался на высокогорье, чтобы править горсткой племен. Поэтому даже номинально завоеванные памирцы долгое время продолжали жить спокойно, как и привыкли.

Ситуация изменилась в XIX веке, когда Россия и Британия вели активную борьбу за влияние в Азии. В 1895 году была официально установлена граница между Афганистаном, который находился под протекторатом англичан, и Бухарским эмиратом, пользовавшимся поддержкой русских. Две империи разделили сферы влияния по реке Пяндж, причем Ваханский коридор отошел к Афганистану. Впоследствии там же была установлена граница СССР. Ни в Москве, ни в Лондоне никого не волновала судьба памирских народов, которые оказались буквально отрезанными друг от друга.

Сейчас высокогорье поделено между Таджикистаном, Китаем, Афганистаном и Пакистаном. Языки памирских народов последовательно вытесняются, а их будущее остается неопределенным.

Обычаи и нравы

Памирцы всегда жили довольно изолированно. Суровая природа высокогорья, которое располагается между 2 и 7 тысячами метров над уровнем моря, оказала существенное влияние на их быт и нравы. Каждый элемент дома здесь имеет символическое значение. Опорой жилища памирцев служат пять столбов, названных в честь мусульманских святых: Мухаммед, Фатима, Али, Хусейн и Хасан. Они разграничивают мужскую и женскую спальни, а также кухню, гостиную и молитвенную зону. А четырехступенчатый свод традиционного жилища символизирует природные стихии: огонь, землю, воду и воздух.

Раньше памирцы жили большими патриархальными семьями, все родственники вели совместное хозяйство, беспрекословно подчиняясь старейшине. Но впоследствии на смену таким мини-общинам пришли обычные моногамные семьи. Причем, у памирцев встречаются браки между двоюродными братьями и сестрами, что часто обусловлено нежеланием выплачивать крупный калым за невесту из другого рода.

Несмотря на то, что ислам существенно повлиял на положение женщин, браки у памирцев матрилокальные. То есть, после свадьбы молодые поселяются в доме родителей невесты.Традиционными занятиями этих людей являются земледелие и животноводство. На высокогорье разводят коров, овец, коз, лошадей и ослов. Памирцы много веков занимались обработкой шерсти, ткачеством, гончарным делом, изготовлением ювелирных украшений. Среди них всегда было много умелых охотников. Рацион памирцев обычно состоит из пшеничных лепешек, овечьего сыра, домашней лапши, овощей и бобовых, фруктов и грецких орехов.Бедный житель высокогорья пьет чай с молоком, а богатый добавляет в пиалу еще и немного сливочного масла.

Нация из одного человека и выходцы из Китая, пишущие по-русски: удивительные коренные народы СНГ

Каждый год 9 августа отмечается необычный праздник – Международный день коренных народов мира. В этот день в 1992 году состоялось первое заседание Рабочей группы ООН по проблемам коренных народов. У данного праздника много целей, главная из которых – привлечь дополнительное внимание к проблемам коренного населения, проживающего в разных уголках планеты, и содействовать сохранности его национальной культуры, традиций, языка и т.д.

Коренные народы живут повсюду – на Дальнем Востоке, в Приполярье, в Скандинавии, на Кольском полуострове, в Новой Зеландии. На сегодняшний день в 90 странах мира проживает более 476 миллионов представителей коренных народов, это 6,2% населения Земли. При этом сразу следует оговориться: коренные (или малые) народы следует отличать от собственно коренных (или автохтонных) народов. Так, русские, татары, башкиры, чуваши и многие другие народы являются в России собственно коренными, но существуют также коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока – эвенки (не путайте с эвенами), ханси, манты, саамы и многие другие.

Таким образом, коренной народ может быть представлен как миллионами представителей, так и буквально парой-тройкой людей – как в случае с кереками, которых на Земле осталось всего четверо. Но независимо от численности, каждый коренной народ является носителем уникальной культуры, традиций и обычаев, которые стоят того, чтобы оберегать их и передавать из поколения в поколение.

В этом году страны СНГ празднуют 30 лет со дня образования Содружества Независимых Государств. К этой дате «МИР 24» рассказывает о культуре, языках и традициях народов, населяющих страны Содружества, а также о самых красивых и удивительных местах СНГ.

Сегодня мы расскажем самые интересные и необычные факты о коренных народах, населяющих Россию и другие страны СНГ.

Юги: один в поле воин

В предисловии мы уже упоминали кереков – небольшой палеоазиатский народ, проживающий в Беринговском районе Чукотского автономного округа. Сами кереки называют себя анкалгакку, что в переводе означает «приморские люди». До недавнего времени этот народ считался самым малочисленным коренным народом России: по данным переписи 2010 года, на Земле осталось всего четыре представителя этой народности. Однако есть на российских просторах народ, которому удалось побить этот печальный рекорд – юги. Сейчас во всем мире остался всего один представитель этого народа.

Сами юги называли себя югын или юганы, также известны устаревшие названия – дюканы, остяки, сымские остяки и сымские кеты. Юги исторически проживали в Туруханском районе Красноярского края, населяя долины рек Дубчес и Сым. Однако с 1917 года этот народ перестали включать в переписи, относя его к кетам. Так продолжалось вплоть до 2002 года. И все же, юги, хоть и родственны кетам, всегда имели свою собственную культуру и язык.

Об этом древнем сибирском племени нам известно немного. Их язык относится к енисейской языковой семье и сильно похож на кетский. После смерти последнего представителя народности он, к сожалению, будет безвозвратно утрачен.

Традиционные занятия югов такие же, как у большинства народов Сибири – охота и рыбная ловля. Отсюда и основная пища – мясо, рыба, ягоды, коренья, а также лепешки из муки. Известно также, что юги разводили скот, в основном коз. Для жизни они строили либо конические чумы, либо полуземлянки с каркасом из бревен.

Как и кеты, юги относятся к енисейским народам. Юги – далеко не единственный из енисейских народов, время которого бесследно прошло. Ассанты, котты, арины, пумпоколы – все эти народности, некогда населявшие берега Енисея, уже давно канули в Лету. Согласно историческим документам XVII века, к енисейской группе языков также относились языки буклинцев, байкотцев, яринцев, ястинцев, ашкиштимов и койбалкиштимов. Но сегодня от них не осталось ничего, кроме нескольких личных имен. В Атласе языков, находящихся под угрозой исчезновения, составленном ЮНЕСКО, югский язык также отнесен к мертвым. Таким образом, в России и во всем мире остался лишь один енисейский народ – упомянутые выше кеты. И всего один, последний юган.

Уйгуры: оседлые кочевники Казахстана

Казахстан входит в число самых малонаселенных стран мира: плотность населения республики составляет менее 7 человек на один квадратный километр. Вместе с тем Казахстан является многонациональной страной, в которой проживает более 125 наций и народностей. Помимо казахов, которые составляют большинство населения, здесь также живут русские, узбеки, украинцы, немцы, корейцы, уйгуры, кыргызы, евреи, армяне, грузины и многие-многие другие. Самыми малочисленными и редкими народами, проживающими на территории Казахстана, являются алеуты, абазины, вепсы, долганы, ижорцы, коми, крымчаки, ливы, манси, нанайцы, ненцы, негидальцы, нивхи, орочи, рутульцы, селькупы, тувинцы, удэгейдцы, ульчи, цахуры, чуванцы, чукчи, эвенки и японцы.

Многонациональный состав населения на территории современного Казахстана начал формироваться в середине XV века, в эпоху Казахского Ханства. Как раз в этот период казахи окончательно выделились из состава тюркских и частично монгольских племен, став самостоятельным этносом.

Одним из самых многочисленных народов Казахстана являются уйгуры. В этническом составе республики они занимают пятое место после казахов, русских, узбеков и украинцев. На сегодняшний день в стране проживает более 240 тысяч уйгуров (1,53% от всего населения). Исторической родиной уйгуров является Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, ранее называвшийся Восточным Туркестаном. Уйгуры принадлежат к тюркским народам и живут почти во всех странах Центральной Азии, но их самая крупная община проживает в Казахстане. Основная часть уйгуров населяет Алматы и Алматинскую область (Энбекшиказахский, Уйгурский и Панфиловский районы).

Уйгуры – очень древний народ, самые ранние упоминания этого этнонима встречаются в разных источниках с начала нашей эры. Среди всех тюркских кочевников уйгуры были первыми, кто начал осваивать оседлые формы жизни. Помимо земледелия они стали активно развивать различные ремесла и подсобные домашние промыслы. Именно уйгурам принадлежит идея создания арычной системы орошения полей. С ее помощью они сумели освоить огромное количество пустынных степных земель, в том числе на территории современного Казахстана.

Кроме того, у уйгуров довольно интересная история отношений с религией. Изначально этот народ был идеальным примером межконфессионального согласия: большинство уйгуров были буддистами, но были и те, кто исповедовал христианство, зороастризм, тенгрианство, манихеизм и ислам. Однако в XV веке произошла исламизация всего Восточного Туркестана, после чего уйгуры утратили свое этническое самоназвание и стали называть себя просто «тюрками» или «мусульманами».

Талыши: родственники иранцев и белорусов

На территории Азербайджана также проживает большое количество этносов, и все они непохожи друг на друга. По некоторым данным, до 40% населения республики принадлежит к малым коренным народам: среди них таты, талыши, курды, горские евреи, лезгины, аварцы, удины, цахуры и многие другие этносы.

Одним из самых интересных и загадочных народов, населяющих Азербайджан, являются талыши. Они имеют иранское происхождение, их язык относится к иранской языковой группе. Исторически талыши проживают на севере Ирана и юго-востоке Азербайджана, а именно в предгорной области под названием Талыш, примыкающей к юго-западному побережью Каспийского моря. Данные о численности талышей сильно разнятся: одни источники утверждают, что в мире их проживает порядка 267 300, другие дают вдвое больше – 619 000 человек, а где-то можно найти информацию и об одном миллионе представителей этой национальности.

В истории этого народа много загадок: откуда пришло слово «талыш» и как сформировалась сама народность – все это ученым только предстоит выяснить. Одно из наиболее ранних упоминаний этого народа встречается у арабского историка Аль-Табари, жившего в IX-X веках. В его трудах талыши названы «ал-тайласан». Аль-Табари писал, что этот народ живет в горах Азербайджана, не подчиняется арабам и сохранил независимость.

Внешне талыши относятся к переднеазиатскому типу, а жители горных районов больше напоминают иранцев. Но, как ни странно, генетические исследования выявили, что у талышей много общего с финно-угорскими народами и даже с белорусами. Ученые полагают, что талыши являются наследниками Мидийского царства – древнего восточного государства, существовавшего на западе Ирана с 670 до н. э. по 550 до н. э.

Большинство современных талышей исповедуют ислам: те, что живут в Азербайджане, относят себя к шиитам, в Иране же проживают талыши-сунниты. Но раньше у этого народа были совсем другие верования. Из исторических источников известно, что в древности талыши исповедовали культ рощ и священных деревьев. Это и сегодня отражается в их культуре: когда талыши строят новый дом, они стараются не навредить растущим поблизости деревьям.

Дунгане: язык – китайский, алфавит – русский

На территории современного Кыргызстана, а также Казахстана и России, проживает еще один необычный народ, который поразит вас своим языком – это дунгане. Как и уйгуры, они поселились в Кыргызстане после поражения антикитайского восстания в Северо-Западном Китае. Термин «дунгане» появился только в 1924 году для обозначения китаеязычных мусульман-переселенцев. Сами же представители этноса называют себя ло-хуэй («почтенные мусульмане») или җун-ян жын («люди Центральной равнины»).

Дунганский язык относится к сино-тибетской семье языков и представляет собой смесь обособившихся диалектов китайского языка. При этом он является единственной территориальной разновидностью китайского языкового континуума, которая за пределами Китая признана самостоятельным языком, а не диалектом. Но интереснее всего то, что для письма дунгане, проживающие в постсоветских странах, используют кириллицу.

Изначально у дунган не было своей письменности, хотя, будучи мусульманами, они писали по-арабски. В 1928 году язык наконец получил собственный алфавит, основой для которого стала латынь. Уже через год дунганский язык стали активно изучать в школах и использовать его в преподавании. Однако с 1953 года дунгане стали использовать слегка видоизмененный русский алфавит. В отличие от китайского языка, в дунганском не четыре, а только три тона: восходящий, нисходящий и ровный. С другой стороны, язык дунган обладает более развитой морфологией. Кроме того, написание многих слов в дунганской письменности сильно отличается от написания соответствующих китайских слогов.

Ягнобцы: светловолосые обитатели ущелий

Таджикистан, как и другие страны Содружества, объединяет на своей территории множество этносов. На сегодняшний день в стране проживают более 80 национальностей. Доля таджиков составляет 84,3 %, узбеков – 13,9 %, киргизов – 0,8 %, русских – 0,5 %. Также в Таджикистане живут представители совершенно уникальных народностей, особенно их много в горах.

Так, на территории Горно-Бадахшанской области проживают памирские народы – шугнанцы, рушанцы, бартангцы, оршорцы, язгулемцы, ишкашимцы и ваханцы. А в долинах рек Ягноб и Варзоб живет народ под названием ягнобцы. Это потомки согдийцев – древнего народа, населявшего территорию Согдианы. Сегодня на этих землях располагаются Узбекистан (здесь располагался центр Согдианы – город Самарканд), Таджикистан (территория Согдийской области), Южный Казахстан и Кыргызстан.

Встретив ягнобцев, вы сразу и не поймете, к какой расе они принадлежат. У представителей этого народа светлые глаза и светлые волосы, а язык сильно отличается от таджикского. Предков ягнобцев – согдийцев – в своих трудах упоминал еще Геродот. Он писал о них 2500 лет тому назад, но к тому времени государство Согд существовало уже как минимум четыре века. Согдийцы имели славу умелых мастеров и удачливых купцов. Они создали обширную торговую сеть, которая охватывала всю Центральную Азию. Несмотря на свою малочисленность, согдийцы были храбрыми и независимыми: они воевали с армией Александра Македонского и не раз давали отпор тюркским завоевателям.

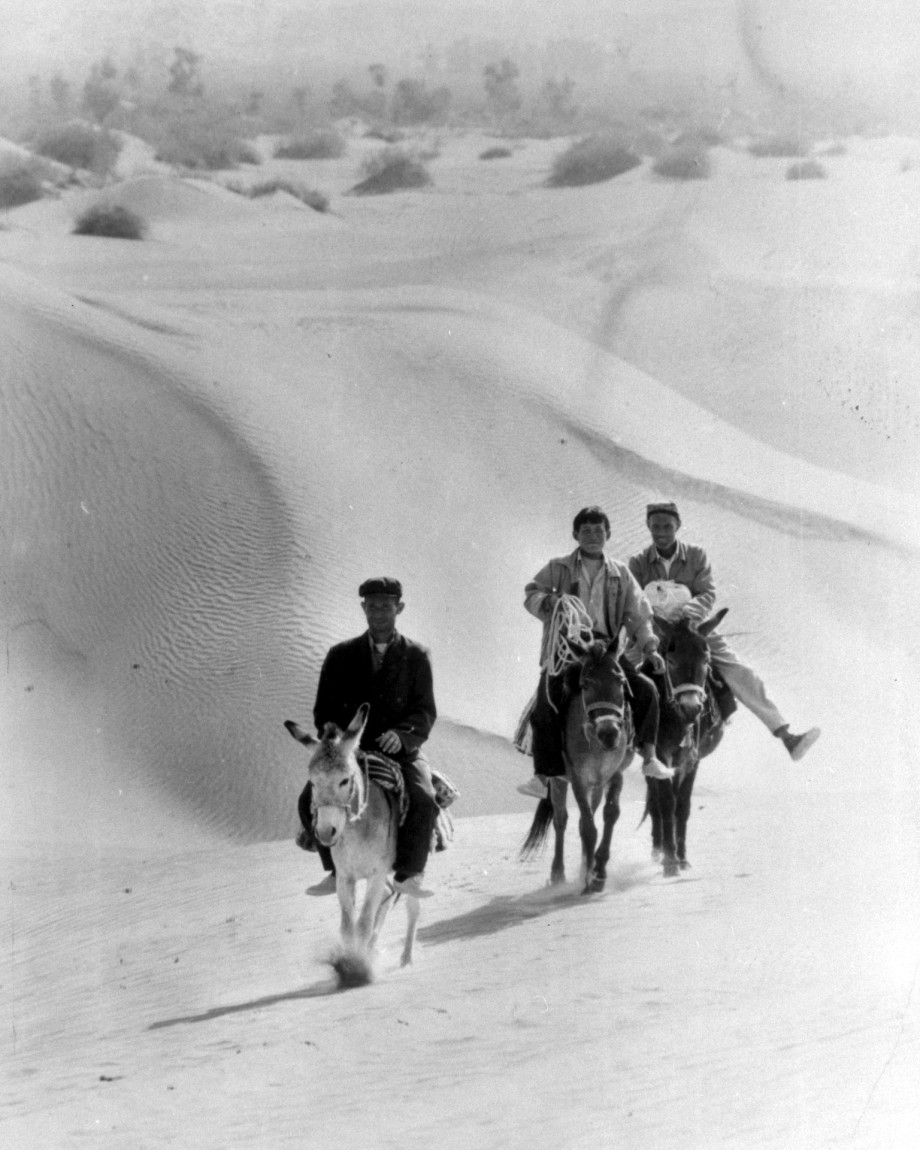

Сейчас же их жизнь течет неспешно и спокойно, даже слишком. В долине Ягноб жизнь словно замерла: уже в октябре все дороги здесь заносит снегом, и связь с «большой землей» прерывается как минимум на полгода. Поэтому многие жители раз или два в год запасаются провизией на зиму. Тяжелые мешки с продуктами несут в руках или на осле – машинам по узким дорогам и ущельям проехать сложно.

Ягнобцы живут мирно и уединенно, бережно храня родной язык и традиции. Ягнобское ущелье находится на высоте 2500 – 3000 метров над уровнем моря. Здесь повсюду текут горные речки, журчат источники, пещеры богаты подземными минералами, природа нетронута и прекрасна. Много веков назад согдийцы пришли сюда, спасаясь от арабских завоевателей – горы стали для них естественной крепостью.

Официальных данных о населении Ягноба вы, скорее всего, нигде не найдете. Но, если верить некоторым исследованиям, сейчас в долине проживает около 65 семей общей численностью порядка 400 человек. Всего же на территории Таджикистана проживает около 5 тысяч ягнобцев. Их основные занятия – земледелие и скотоводство, бóльшая часть исповедует ислам (ягнобцы – сунниты). Практически все ягнобцы билингвы и разговаривают также на таджикском языке, поскольку на нем преподают в школах. В настоящее время ягнобцы в значительной мере слились с таджиками, и во время переписи их, как правило, включают в состав таджикского населения.